Le pétrole est le sang de notre civilisation. Cette ressource est utilisée pour la majorité des transports sur terre et c’est la principale matière première pour des produits chimiques essentiels à notre mode vie. Elle est au cœur du développement de notre société. [1]

Le pétrole tire son origine de détritus biologiques fossilisés. La matière organique a stagné des milliers d’années dans le sous-sol terrestre et océanique avant de former cette matière. [2] On parle alors de pétrole biologique ou biotique. D’autres théories sur l’origine du pétrole dit abiotique ont émergé dans les années cinquante par le biais de N. Kudryavtsev [3] ou en 1999 avec T. Gold. [4] Elles sont parfois avancées aujourd’hui pour expliquer des complots politiques ou industriels impactant le monde de l’énergie. [5] L’origine abiotique du pétrole a été notamment invalidée par G. Glasby [6] et fait encore aujourd’hui écho à des théories marginales. Cette analyse n’a pas été rédigé pour s’initier dans le débat sur l’origine du pétrole. Pour étudier la confusion autour du pic pétrolier nous partirons du postulat d’un pétrole biologique et non renouvelable reflétant notre développement actuel.

D’après le dictionnaire environnement et développement durable, [7] « une ressource renouvelable est une ressource naturelle dont les réserves sont normalement inépuisables, habituellement parce qu’elle se reproduit en continue. En parallèle, une ressource non renouvelable est une ressource naturelle qui peut être complètement épuisée à la surface de la terre suite aux extractions et à l’exploitation par l’homme. Une fois la ressource épuisée, il faudra soit se tourner vers d’autres modes technologiques, soit trouver des matières premières de substitution. »

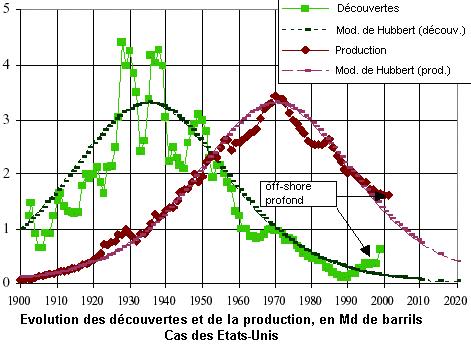

On introduit alors la notion de temps pour classer une ressource dans l’une ou l’autre catégorie. Le temps a donc une influence sur la courbe de production d’une ressource issue d’un stock fermé à l’image du pétrole. Comme l’a démontré Hubbert, [8] elle est toujours identique et forme une courbe en cloche. Une fois le pic de production dépassé, on constate un déclin de la production jusqu’à l’épuisement des ressources. Nous reviendrons plus en détails sur l’application du pic de Hubbert dans la deuxième partie de l’analyse.

Malgré le caractère éphémère des ressources, l’économiste Herman Daly propose des règles pour tendre vers leur exploitation durable des ressources. [9] « L’utilisation des ressources renouvelables ne doit pas dépasser leurs rythmes de régénérations et l’utilisation des ressources non-renouvelables doit être faite dans un délai soutenable qui permet de la remplacer par une ressource renouvelable utilisé de façon soutenable. Pour les exutoires, le taux d’émissions est considéré soutenable quand nous ou la terre avons le temps de recycler, absorber ou rendre inoffensif la pollution. »

Bien que les modèles des projections World3 [10] démontrent qu’il y aura encore probablement des ressources sur terre même après 2100, la problématique liée à notre consommation de ressource est toujours présente pour trois raisons. On assiste aujourd’hui à une disparition progressive des matières non renouvelables (gaz, pétrole, charbon, minerais…), une exploitation excessive des ressources renouvelables (la nourriture, l’eau, le bois…) et au remplissage des exutoires de la planète. [10]

Ces trois facteurs combinés participent à faire augmenter la quantité d’énergie et de capitaux requis pour continuer à alimenter notre système de développement en constante progression. La problématique de la croissance infinie dans un monde fini réapparaît pour le pétrole. Comment le monde va réussir à continuer son développement malgré les contraintes physiques de la terre ?

« C’est bizarre de se réveiller le matin et de se dire qu’on est au centre de l’univers », raconte Tommy Taylor, patron de Fasken Oil and Ranch, une compagnie pétrolière locale pour un article du Monde sur la ruée vers l’or noir à Midland au Texas. [11] Depuis l’exploitation des gaz de schiste les États-Unis produisent plus d’énergie que n’importe quel autre pays en 2018. [12]

Ce boom du pétrole non-conventionnel soulève de nombreuses questions concernant le problème du carburant liquide. L’exploitation du pétrole de schiste peut-il durer? La date du « peak oil » est-elle repoussée? La production de ce pétrole peut-elle satisfaire la demande future en carburant ?

La notion de « peak oil » est complexe et représente un challenge de prédiction pour les géologues, les économistes ou les politiques du monde entier. Le pétrole non-conventionnel apparaît pour certains comme un espoir et pour d’autres comme une bouffée d’oxygène éphémère pour l’économie mondiale. Dans tous les cas, cette ressource stratégique fait face aux scénarios et aux prévisions.

La difficulté de prédire le pic pétrolier

1. La notion de « peak oil »

Notre demande en hausse alliée à la rareté des pétroles conventionnels et l’augmentation des coûts d’exploitation des gisements vont limiter la production future.

Le pic pétrolier peut-il survenir ? La réponse est oui d’un point de vue des géologues.

Les réserves des énergies fossiles prouvées et estimées par l’AIE ou BP en 2016 [13] sont les suivantes :

- Pétrole : 1700 milliards de barils = 240 milliards de tonnes = 51 ans de production au rythme actuel.

- Gaz : 190 000 milliards de mètres cubes = 170 milliards de tonnes de pétrole = 53 ans de production

- Gaz : 217 000 milliards de mètres cubes = 60 ans de production.

- Charbon : 1000 à 1140 milliards de tonnes = 130/150 ans de production

Cependant, le pétrole est une notion qui englobe de nombreux types de ressource (liste non-exhaustive) :

|

Hydrocarbures liquides naturels |

| Pétroles extra lourds et sables bitumineux |

| Hydrocarbures de roche mère (LTO) |

| Les gaz de schistes (shale oil) |

| Les schistes bitumineux |

| Les pétroles frontières |

| Les pétroles profondément enfouis |

| Liquides de gaz naturel (LGN) |

|

Hydrocarbures liquides de synthèse |

| Hydrocarbures de synthèse par charbon |

| Hydrocarbures de synthèse par gaz |

|

Biocarburants |

| Bio carburant 1er génération |

| Bio carburant 2ème génération |

| Bio carburant 3ème génération |

En bleu: les pétroles non-conventionnels. Cette catégorisation peut évoluer dans le temps.

La multitude des types de pétrole exploitables rend de plus en plus difficile d’établir des prévisions concernant la date du pic pétrolier.

2. La difficulté des prévisions

S’il est facile de dire que le pétrole va disparaître un jour du fait de son origine, il est beaucoup plus complexe de déterminer la date du pic pétrolier lié à sa production.

Premier point, la notion de réserves disposent de 3 catégories : prouvées, probables et possibles. Ce terme est sujet à différente appréciation entre les pays producteurs. De ce fait, il existe des limites quant à la valeur des données connues sur la quantité de pétrole disponible. Sans oublier aussi les modifications du volume des réserves prouvées suite à un contexte économique ou politique contraignant.

À titre d’exemple, comme le précise Denis Babusiaux, « le Mexique a rejoint la zone de libre-échange nord-américain et a révisé ses réserves à la baisse (divisé par 3 ses réserves « prouvées » pour se mettre en conformité avec les normes aux États-Unis. De plus, la forte hausse des réserves en 1986-1987 dans les pays de l’OPEP fait suite au « contrechoc » pétrolier. [14]

Deuxième point, l’explosion des pétroles non-conventionnels rend la notion de réserve encore plus floue. Aujourd’hui les pétroles extra-lourds et les gisements compacts sont étalés sur de grande surface et non plus sur des zones définies et les hydrocarbures de roche-mère sont extraits sur des provinces de grandes surfaces.

3. Une omerta sur les quantités

D’après ce constat, le sujet des quantités est âprement débattu entre les optimistes et les pessimistes. Le livre de Denis Babusiaux et Pierre-René Bauquis, « Le pétrole, quelles réserves, quelle productions et à quel prix », met bien en évidence les arguments des deux camps. [14]

Les optimistes aiment à dire que toutes les prévisions dans le passé sur la raréfaction des ressources se sont avérées fausses. Par exemple, en 1919, les réserves devaient fournir juste 22 ans de pétrole avec une exploitation constante. En 1979, BP a indiqué un pic pétrolier en 1985. Les optimistes avancent que les réserves ultimes augmentent dans le temps et pour expliquer les faibles découvertes dans les pays de l’OPEP ils estiment que la diminution des découvertes est peut être causée par le fait que l’amélioration des techniques d’extraction et la réévaluation des anciennes réserves coûtent moins chère que d’explorer de nouveaux gisements. Ce qui expliquerait les chiffres du Moyen-Orient et de la Russie ci-dessous:

Au final, les optimistes sont conscients de la notion de ressource non-renouvelable pour le pétrole et de son caractère fini. Ils acceptent le fait qu’il existera un plafond de la production de pétrole. Cependant, ils estiment que l’innovation et les progrès technologiques vont nous fournir de nouvelles réserves et améliorer notre utilisation de pétrole.

Les pessimistes de leurs côtés jugent que les récentes augmentations des prévisions effectuées par les organismes officiels ne sont pas dues à la découverte de nouveaux gisements mais surtout à la réévaluation des réserves actuelles. Mais c’est d’après eux sous-estimer le taux de déclin des productions en cours d’exploitation qui doivent à terme être remplacées par de nouvelles réserves. D’un point de vue géologique et des connaissances actuelles, il y a aujourd’hui peu de chance de découvrir de nouveaux gisements incroyables.

Les nouvelles découvertes tendent à diminuer dans le temps comme l’atteste le graphique ci-dessous:

La production de liquide de gaz naturel, le développement du pétrole frontière et l’exploitation des pétroles non-conventionnels ont sûrement repoussé le pic pétrolier mais pour Jean Laherrère, à l’image des pétroles de roche mère, ces productions sont surtout une bulle et pas une solution sur le long terme.

4. Les facteurs de complexité

Que l’on soit optimiste ou pessimiste plusieurs éléments peuvent expliquer la difficulté à connaitre la date du pic de production. Voici la liste non exhaustive des raisons qui limitent la visibilité :

- Les avancées technologiques : Les innovations technologiques permettent d’accéder à des nouvelles réserves jusque-là inconnus ou inatteignables. Exemple gaz de schistes, pétrole grands fonds etc…;

- Les variations des prix: Le coût d’extraction est fondamental car pour consommer abondamment du pétrole il faut qu’il soit bon marché…et le pétrole conventionnel devient de plus en plus rare. Les futurs pétroles seront plus coûteux en capitaux et en énergie pour l’extraire,

- Le seuil de rentabilité des schistes bitumineux est primordial pour les exploiter.

- L’élasticité de la demande: On ne sait pas comment va se comporter la demande à un coût de 200, 300 euros le baril ?

- La dégradation de la planète terre de manière systémique rajoute l’enjeu environnemental au processus d’extraction. Quels sont les risques environnementaux acceptables pour satisfaire notre besoin énergétique ? Des arbitrages seront à faire. Par exemple, la France est le premier pays au monde à interdire la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures pour 2040. [16]

- La complexité géologique et la quantité des types de gisements différents modifient régulièrement la visibilité des stocks sur la planète.

- La géopolitique des pays exportateurs qui décide de jouer sur les quantités disponibles ou qui n’ont pas encore eu besoin de chercher du pétrole non-conventionnel (Exemple : les pays de l’OPEP).

- Notre consommation future et notre développement. D’après, BP la demande mondiale va s’accroître encore pendant 40 ans. [17]

- Le taux de rendement des réserves qui s’amélioreront peut être avec les progrès technologiques et l’innovation.

- La nécessité de dissocier les notions de réserves prouvées et de capacité de production qui ne sont pas liées.

Par ailleurs en 1959 pour essayer de formaliser le pic, Hubbert a expliqué que la production de pétrole suit la même évolution que les découvertes mais avec un décalage de 35 ans. Le pic pétrolier évolue au grès de la découverte de ressources exploitables mais avec de l’inertie.

Ce modèle statistique a cependant été critiqué. Pour certains la théorie de Hubbert ne prend pas en compte la croissance des ressources, l’avancement technologique et les événements géopolitiques sur la production. [19] Nous pouvons donc nous demander si le pétrole non-conventionnel va finalement repousser l’échéance de la fin du pétrole suffisamment loin pour trouver une alternative ?

Le compte à rebours invisible

1. Les scénarios envisageables

À défaut d’avoir une estimation précise, il est possible d’établir des scénarios :

| Auteur | Estimation | Source |

| Bakhitari, A.M.S | 2006-2007 | [20] |

| Simmons, M.R | 2007-2009 | [21] |

| Skrebowski, C | After 2007 | [22] |

| Deffeyes, K.S | Before 2009 | [23] |

| Goodstein, D | Before 2010 | [24] |

| Campbell, C.J | Around 2010 | [25] |

| World Energy Council ONG | After 2010 | [26] |

| Laherrere, J | 2010-2020 | [27] |

| EIA nominal case | 2016 | [28] |

| Shell | 2025 or later | [29] |

| Lynch, M.C | No visible peak | [30] |

Ces 11 scénarios d’instituts différents illustrent l’absence de vérité absolue sur le sujet. Mais malgré l’absence de date précise du peak oil, Robert Hirsch [1] présente dans son rapport 3 scénarios qui illustrent les conséquences probables de ce maximum de production à venir sur l’approvisionnement futur en carburant liquide.

- Scénario I : Les mesures d’atténuation de la dépendance commence au pic,

- Scénario II : Les mesures commencent 10 ans avant le pic,

- Scénario III : Les mesures commencent 20 ans avant le pic.

Si l’on attend que la production mondiale de pétrole atteigne son apogée pour prendre des mesures pour atténuer notre dépendance, alors il y aura une pénurie de carburant liquide pour au moins 2 décennies.

Prendre en considération le risque du pic pétrolier 10 ans avant sa venue va atténuer les dégâts avec une pénurie de carburant liquide estimée à 10 ans.

Si un programme pour anticiper le pic est lancé 20 ans avant, une pénurie de besoin en carburant liquide pourra être évitée. Cette option pourrait limiter le coût économique et l’offre et la demande serait cohérente.

Or, pour Murray et King, [31] nous avons déjà atteint le pic de production en 2005 avec le passage du baril de 40 $ à 100 $. Avant 2005 la production pouvait répondre à la demande mais depuis on assiste à un plateau de production avec une augmentation des prix synonyme de pic pétrolier.

Alors, avons-nous déjà entamé les démarches nécessaires pour changer de paradigme ? Et si non, quel sera le coût économique, sociétal et environnemental d’un changement brutal et forcé ?

2. Une place pour l’environnement ?

Un lourd constat apparaît avec cette étude sur le pétrole. L’environnement est la plupart du temps omis des études et des recherches sur le pic pétrolier. Le poids environnemental, social et économique de l’extraction ou de la production du pétrole non-conventionnel est rarement mis en avant. Cette notion n’est pas une préoccupation quand le développement est nécessaire.

En effet, l’introduction des pétroles non-conventionnels intègre les notions d’économie, de production et d’environnement dans les débats autour du pic pétrolier. Ce n’est plus qu’une question de géologie. De toute évidence, la question environnementale sera de plus en plus pressante. L’exploitation des pétroles non conventionnels est lourd en capitaux et en énergie (20 à 30% d’autoconsommation contre 2 à 3%) [14] et la notion de Taux de Retour Énergétique (EROI) va poser des problèmes.

Mais comme le souligne Robert Rapier dans un article pour Forbes, « les acteurs du marché du pétrole ne se préoccupent pas de savoir si le pétrole est conventionnel ou non conventionnel. Le plus important pour eux c’est la quantité produite et à quel prix. » [32]

Il faut noter que les gaz de schistes retardent un peu le pic des États-Unis et leur fournit une indépendance énergétique. C’est donc une source de diminution des importations et de création d’emploi pour le gouvernement mais les stocks ne sont pas suffisamment abondant pour compenser le déclin durable.

3. La fin du pétrole bon marché

Le pic arrivera un jour. Il ne faut pas tomber dans un pessimisme moratoire malgré ce constat. Pour Patrick Brocorens (ASPO.be) on s’oriente plutôt vers un plateau ondulant avec des hausses et des baisses des prix et de la production jusqu’à la fin des hydrocarbures.

Il reste encore du temps pour agir, les gouvernements doivent intervenir et veiller à anticiper et à penser l’après pétrole.

Mais pour cela il est nécessaire d’améliorer la transparence des données pour avoir des estimations précises. Il faudrait aussi clarifier les définitions de pétrole, de ressources, réservoirs etc…

La demande représente un autre levier pour assouplir la fin du pétrole et des ressources clefs. Nous l’avons vue si nous arrivons à diminuer notre dépendance au pétrole les réserves pourront être préservées plus longtemps. Les prix en augmentation vont faire fléchir la demande mais il faudra des décennies pour vraiment adapter notre niveau de demande.

La demande en baisse alliée aux avancées technologiques peuvent atténuer l’échéance de la fin du pétrole. Bien évidemment les innovations et les progrès techniques visant à extraire de nouvelles ressources doivent continuer à être rentable vis-à-vis du prix d’extraction. Si l’on rajoute le besoin d’obtenir des méthodes respectueuses de l’environnement alors la problématique devient difficile à traiter. Nous risquons d’avoir encore du pétrole mais au détriment d’autres éléments primordiaux pour notre survie. Il ne faut pas oublier que la question du pétrole n’est qu’une petite partie d’un problème bien plus vaste.

« Nous n’avons jamais fait face à un problème de cette ampleur » souligne Robert. Hirsch [1] dans son rapport. Si nous ne trouvons pas des méthodes pour atténuer ce changement, le pic de pétrole sera abrupt et violent. Cependant avec de l’anticipation et une gestion des risques adaptée le bouleversement économique peut être évité.

Pour aller plus loin

– http://www.wec-france.org/cme.php

[1] R. L. Hirsch, R. Bezdek, et R. Wendling, « Peaking of world oil production: Impacts, mitigation, & risk management », DOE/NETL-IR-2005-093, NETL-TPR-2319, 939271, févr. 2005.

[2] « combustibles.fossiles.rtf ». [En ligne]. Disponible sur: http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/combustibles.fossiles.html.

[3] « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le pétrole abiotique – 5ème partie – | Resistance71 Blog ». [En ligne]. Disponible sur: https://resistance71.wordpress.com/2011/07/07/tout-ce-que-vous-avez-voulu-savoir-sur-le-petrole-abiotique-5eme-partie/.

[4] « Sustainable oil? » [En ligne]. Disponible sur: http://www.wnd.com/2004/05/24777/.

[5] J.-P. Baquiast, « Pétrole biotique ou pétrole abiotique ? », Club de Mediapart. [En ligne]. Disponible sur: https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/280315/petrole-biotique-ou-petrole-abiotique.

[6] G. P. Glasby, « Abiogenic Origin of Hydrocarbons: An Historical Overview », Resour. Geol., vol. 56, no 1, p. 83‑96, mars 2006.

[7] [En ligne]. Disponible sur: https://www.dictionnaire-environnement.com/ressource_renouvelable_ID2127.html.

[8] « ASPO France », ASPO France. [En ligne]. Disponible sur: https://aspofrance.org/.

[9] H. E. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, New edition edition. Boston, Mass: Beacon Press, 1997.

[10] D. H. Meadows et J. Randers, Limits to Growth. White River Junction, Vt: Chelsea Green Publishing Co, 2004.

[11] N. W. (Midland spécial) Odessa (Texas), envoyé, « A Midland, Texas, la nouvelle ruée vers l’or noir », Le Monde.fr.

[12] « Gurney et Company – 1985 – BP Statistical Review of World Energy.pdf ». .

[13] « International Energy Agency ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.iea.org/.

[14] D. Babusiaux et P.-R. Bauquis, Le pétrole : quelles réserves, quelles productions et à quel prix ? Malakoff: Dunod, 2017.

[15] « Panorama ». [En ligne]. Disponible sur: http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Publications/Analyses-technico-economiques/Notes-de-synthese-Panorama/Panorama-2017.

[16] « Nicolas Hulot enterre définitivement le pétrole et le gaz de schiste en France », LExpress.fr, 06-sept-2017. [En ligne]. Disponible sur: https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/nicolas-hulot-enterre-definitivement-le-petrole-et-le-gaz-de-schiste-en-france_1940895.html.

[17] « bp-energy-outlook-2018.pdf ». .

[18] « ASPO France », ASPO France. [En ligne]. Disponible sur: https://aspofrance.org/.

[19] alahdalhussein, « Why Hubbert’s Peak Oil Theory Fails? », Oil Industry Insight, 03-juin-2015. .

[20] « World oil production capacity model suggests output peak by 2006-07 – Oil & Gas Journal ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.ogj.com/articles/print/volume-102/issue-16/general-interest/world-oil-production-capacity-model-suggests-output-peak-by-2006-07.html.

[21] « Is Matt Simmons Credible? | OilPrice.com ». [En ligne]. Disponible sur: https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Is-Matt-Simmons-Credible.html.

[22] « Oil megaprojects – Wikipedia ». [En ligne]. Disponible sur: https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_megaprojects.

[23] résultats de recherche, Hubbert’s Peak: The Impending World Oil Shortage, New edition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

[24] D. Goodstein, Out of Gas: The End of the Age of Oil, Reprint edition. New York: W. W. Norton & Company, 2005.

[25] B. T. Y. By, « Industry urged to watch for regular oil production peaks, depletion signals ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.ogj.com/articles/print/volume-101/issue-27/special-report/industry-urged-to-watch-for-regular-oil-production-peaks-depletion-signals.html.

[26] « World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050 ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-scenarios-composing-energy-futures-to-2050/.

[27] « Le Monde.fr – Actualités et Infos en France et dans le monde », Le Monde.fr. [En ligne]. Disponible sur: http://www.lemonde.fr/iframe/jelec.html.

[28] « Does the world have enough oil to meet our future needs? – FAQ – U.S. Energy Information Administration (EIA) ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=38&t=6.

[29] « Meeting Future Energy Needs: Choices and Possibilities », NAE Website. [En ligne]. Disponible sur: https://nae.edu/Publications/Bridge/EngineeringEnergyandtheFuture/MeetingFutureEnergyNeedsChoicesandPossibilities.aspx.

[30] M. Ghose, « Environmental impacts of Indian small-scale mining industry – an overview », Miner. Energy – Raw Mater. Rep., vol. 18, no 2, p. 24‑33, janv. 2003.

[31] J. Murray et D. King, « Climate policy: Oil’s tipping point has passed », Nature, 25-janv-2012. [En ligne]. Disponible sur: https://www.nature.com/articles/481433a.

[32] « What Hubbert Got Really Wrong About Oil ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.forbes.com/sites/rrapier/2016/09/08/what-hubbert-got-really-wrong-about-oil/2/#6fdfa43a15d5.

[33] S’inscrire, « « Les gaz de schiste reportent le pic pétrolier d’à peine quelques années » ». [En ligne]. Disponible sur: /fr/debats/patrick-brocorens-aspo-exploiter-le-gaz-de-schiste-en-europe-serait-plus-lent-et-plus.